大切な陶器の花瓶、割れたら?自分で直す方法&業者の選び方

お気に入りの陶器の花瓶が、もしも割れてしまったら……。その時のショックは計り知れませんよね。しかし、諦めるのはまだ早いです。小さなひび割れから大きく破損してしまったものまで、花瓶は意外と自分で修理できる場合が多いのです。

この記事では、大切な花瓶をもう一度輝かせるための自分でできる修理方法と、プロに修理を依頼する際の業者の選び方を詳しく解説します。あなたの花瓶が再び美しい花々を飾れるよう、最適な方法を見つけましょう。

割れてしまった花瓶、まずは状態を確認しよう

修理にとりかかる前に、まずは花瓶の破損状態を正確に把握することが重要です。

破損の状態をチェックするポイント

花瓶の破損状態は、修理方法を選ぶ上で非常に重要な情報となります。以下の点を確認しましょう。

・ひび割れの有無、程度:

表面のひび割れか、貫通しているひび割れか、細かなひび割れが複数あるかなどを確認します。

・欠けの有無、大きさ:

陶器の一部が欠けてしまっているか、その大きさはどのくらいかを確認します。欠片があるかどうかも重要です。

・破片の数と大きさ:

割れてしまった場合、破片はいくつあるか、それぞれどのくらいの大きさかを確認します。破片が細かいほど、修理は難しくなります。

・水漏れの有無:

破損箇所から水が漏れる可能性があるか、漏れるとすればどの程度の水漏れかを確認します。花瓶として使うには水漏れは致命的です。

・材質の種類:

陶器、磁器、ガラスなど、花瓶の材質によって適した接着剤や修理方法が異なります。特に陶器と磁器では、吸水性の有無が修理に影響します。

・破損箇所の特定:

どこが破損しているのか、どの部分を重点的に修理する必要があるのかを明確にします。

自分で修理できるケースと業者に依頼すべきケース

破損の状態によって、自分で修理すべきか、プロに依頼すべきかの判断が変わります。

【自分で修理できるケース】

・小さなひび割れや欠け:

目立たない箇所や、水漏れしない程度の小さなひび割れ、ごく小さな欠けであれば、DIYで修理が可能です。

・接着できる破片がある場合:

破片がすべて揃っており、きれいに接着できる状態であれば、自分で修理に挑戦できます。

・金継ぎに挑戦したい場合:

多少の欠けやひび割れであれば、日本の伝統的な修復技法である金継ぎで美しく修復することも可能です。

・水漏れしないディスプレイ用:

花瓶として水を入れて使うのではなく、ディスプレイやオブジェとして使用する場合は、多少の修理跡が残っても自分で直す価値はあります。

【業者に依頼すべきケース】

・破損が激しい場合:

破片が非常に多い、粉々になってしまっている、元の形がわからないほど破損している場合は、プロの技術が必要です。

・強度が必要な場合:

花瓶として継続して使用し、水を入れる予定がある場合など、強度を重視する修理はプロに任せるのが安心です。

・水漏れが心配な場合:

自分で修理して水漏れが改善しない場合や、水漏れ箇所が特定できない場合は、専門業者に依頼しましょう。

・大切な美術品や骨董品:

価値のある美術品や骨董品の場合、素人が修理すると価値を損ねる可能性があります。専門の修復師に相談しましょう。

・きれいに仕上げたい場合:

修理跡を極力目立たなくしたい、元の状態に限りなく近づけたい場合は、プロの技術が不可欠です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自分でできる花瓶の修理方法

自分で花瓶を修理する場合、主に接着剤を使った方法と金継ぎの2つの方法があります。

接着剤を使った修理の基本

最も一般的な修理方法が、接着剤を用いた修復です。

準備するもの

・接着剤:

陶器やガラス用のエポキシ系接着剤がおすすめです。耐水性、耐熱性に優れ、硬化後も強度が高いのが特徴です。透明タイプや充填性のあるものを選ぶと良いでしょう。瞬間接着剤は初期接着力は高いですが、強度が不足したり、白化する可能性があるので注意が必要です。

・マスキングテープ:

接着中の固定や、接着剤のはみ出し防止に使います。

・綿棒や竹串:

接着剤を塗る際に使います。

・ウェットティッシュまたは濡れた布:

はみ出した接着剤をすぐに拭き取るために準備しておきましょう。

・カッターナイフやスクレーパー:

硬化した接着剤のはみ出しを削り取る際に使います。

・作業台を保護するもの:

新聞紙や段ボールなど、接着剤がついても大丈夫なものを敷きます。

・手袋:

接着剤が直接肌に触れるのを防ぎます。

接着剤の選び方とコツ

陶器やガラスの修理には、特に以下の種類の接着剤が適しています。

・エポキシ系接着剤:

特徴: 2つの液(主剤と硬化剤)を混ぜて使用するタイプ。硬化に時間がかかりますが、接着力が非常に強く、耐水性、耐熱性に優れています。隙間を充填する能力も高いです。

適しているケース: 破片の多い破損、強度を求める場合、水漏れを完全に防ぎたい場合。

選び方のコツ: 硬化時間が長めのものを選ぶと、焦らず作業できます。透明タイプを選ぶと修理跡が目立ちにくいです。

・シリコーン系接着剤:

特徴: 柔軟性があり、耐水性、耐熱性に優れています。硬化後も弾力があるため、衝撃吸収性があります。

適しているケース: 水漏れ防止を目的としたひび割れの充填、柔軟性が必要な箇所。ただし、接着力はエポキシ系に劣ります。

・UV硬化型接着剤:

特徴: 紫外線(UVライト)を当てることで硬化するタイプ。硬化時間が非常に短いのが特徴です。

適しているケース: 小さなひび割れや、スピーディーな作業が必要な場合。

接着のコツ

・接着面の清掃:

接着する前に、花瓶の破片や接着面をきれいに拭き、油分やホコリを取り除きます。アルコールなどで脱脂すると、より接着力が高まります。

・接着剤の適量塗布:

接着剤は薄く均一に塗るのが基本です。つけすぎるとはみ出しの原因になり、見た目が悪くなります。

・圧着と固定:

接着剤を塗ったら、破片同士をしっかりと圧着し、マスキングテープなどで固定します。接着剤の硬化時間中は動かさないように注意しましょう。

・ 硬化時間の遵守:

接着剤のパッケージに記載されている硬化時間を守り、完全に硬化するまで待ちましょう。完全に硬化する前に触ると、接着不良の原因になります。

・はみ出した接着剤の処理:

硬化前であれば、濡れた布や綿棒で拭き取ります。硬化後であれば、カッターナイフなどで慎重に削り取ります。

ひび割れの修理方法

1.清掃:

ひび割れ部分の汚れやホコリをきれいに取り除きます。

2.接着剤の充填:

細い竹串やつまようじなどを使って、ひび割れの隙間に接着剤を丁寧に充填します。気泡が入らないように注意します。

3.余分な接着剤の拭き取り:

はみ出した接着剤は、硬化する前に濡れた布や綿棒で速やかに拭き取ります。

4.固定と乾燥:

ひび割れが広がらないように、マスキングテープなどで固定し、接着剤が完全に硬化するまで放置します。

欠けの修理方法

1.清掃:

欠けてしまった部分と、もしあればその破片をきれいに清掃します。

2.接着:

破片がある場合は、欠けた部分に接着剤を薄く塗り、破片を正確に元の位置に戻し、しっかりと圧着します。

3.固定と乾燥:

マスキングテープなどで固定し、完全に硬化するまで待ちます。

4.パテでの整形(破片がない場合):

破片がない場合や、小さな欠けの場合は、陶器用パテやエポキシパテで欠けた部分を充填し、形を整えます。乾燥後、サンドペーパーで表面を滑らかにします。

5.着色(必要であれば):

パテの色が花瓶と異なる場合、アクリル絵の具などで着色して目立たなくすることも可能です。

割れてしまった花瓶の修理方法

1.破片の確認と仮合わせ:

割れてしまった破片をすべて集め、仮合わせをして、どの破片がどこに当たるのかを確認します。パズルのように組み立ててみましょう。

2.接着面の清掃:

各破片の接着面をきれいに清掃し、油分やホコリを取り除きます。

3.接着作業:

一つずつ破片を接着していきます。破片の縁に薄く接着剤を塗り、しっかりと圧着します。隣り合う破片同士を接着し、少しずつ組み立てていくのがコツです。

4.固定と乾燥:

接着した部分は、マスキングテープなどでしっかりと固定します。すべての破片を接着し終わったら、完全に硬化するまで動かさないように注意します。

5.仕上げ:

硬化後、はみ出した接着剤をカッターナイフなどで慎重に削り取ります。必要であれば、パテで隙間を埋めたり、着色したりして仕上げます。

金継ぎで花瓶を美しく修理する

金継ぎは、日本の伝統的な陶磁器の修復技法で、割れや欠けを漆で接着し、金や銀などの蒔絵粉で装飾することで、破損を「景色」として捉え、新たな美しさを与える技法です。

金継ぎの魅力

・破損を個性として活かす:

破損を隠すのではなく、あえて強調することで、器の歴史や個性を表現します。

・唯一無二の美:

金や銀のラインが加わることで、世界に一つだけの美しい器に生まれ変わります。

・愛着の深化:

修復された器には、より一層の愛着が湧くことでしょう。

金継ぎに必要なもの(簡易金継ぎの場合)

本格的な金継ぎは専門的な知識と技術が必要ですが、最近では初心者でも手軽に挑戦できる「簡易金継ぎキット」も販売されています。

・簡易金継ぎキット:

一般的には、合成うるし(カシュー漆など)、金粉(真鍮粉など)、筆、パテ、ヘラなどがセットになっています。

・マスキングテープ:

接着中の固定や、金粉を塗る際のガイドに使います。

・サンドペーパー:

硬化したパテや漆を研磨する際に使います。

・カッターナイフ:

余分なパテや漆を削り取る際に使います。

・作業台を保護するもの、手袋:

接着剤同様、準備しましょう。

簡易金継ぎの基本的な工程

簡易金継ぎの工程は、製品によって多少異なりますが、基本的な流れは以下の通りです。

1.接着:

割れた破片を接着剤(キットに含まれる合成うるし系接着剤など)で接着します。しっかりと乾燥させることが重要です。

2.欠けの充填:

欠けてしまった部分があれば、パテ(キットに含まれるもの)で充填し、形を整えます。乾燥後、サンドペーパーで滑らかにします。

3.漆(うるし)の塗布:

接着線やパテで充填した部分に、筆を使って漆(合成うるし)を薄く均一に塗ります。

4.金粉の蒔き付け:

漆が半乾きのうちに、金粉を蒔き付けます。筆や綿棒などで丁寧に広げ、余分な金粉は払い落とします。

5.乾燥と研磨:

金粉を蒔き付けた後、完全に乾燥させます。乾燥後、必要であれば余分な金粉を拭き取ったり、表面を軽く研磨して仕上げます。

注意点:

簡易金継ぎの材料は、本漆ではないため、食器として直接食品に触れる部分への使用は推奨されていない場合があります。花瓶としての使用であれば問題ないことが多いですが、説明書をよく確認しましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

水漏れ対策と仕上げのコツ

花瓶として使用する上で、水漏れは最も避けたい問題です。修理した花瓶を再び安心して使うための水漏れ対策と、きれいに仕上げるコツをご紹介します。

水漏れを完全に防ぐためのポイント

・接着剤の選定:

水漏れを防ぐためには、耐水性に優れたエポキシ系接着剤が最も適しています。隙間をしっかりと充填できるタイプを選びましょう。

・接着面の密着:

破片同士を接着する際、隙間ができないようにしっかりと圧着し、密着させることが重要です。

・内側からのコーティング:

修理箇所が水に触れる内側から、さらに防水性の高いコーティング剤(エポキシ樹脂など)を薄く塗布することで、水漏れのリスクを大幅に減らすことができます。特にひび割れ部分には念入りに行いましょう。

・パテでの隙間埋め:

欠けや大きな隙間がある場合は、完全に硬化するタイプの防水パテで埋め、その後接着剤やコーティング剤で覆うことで、より高い防水性を確保できます。

・乾燥時間の遵守:

接着剤やコーティング剤は、完全に硬化するまで所定の時間を守って乾燥させましょう。生乾きの状態で水を入れると、水漏れの原因になります。

・事前の水漏れテスト:

修理が完了し、完全に硬化したら、少量の水を花瓶に入れて、しばらく放置し、水漏れがないか確認しましょう。いきなり満水にするのではなく、段階的に水量を入れて様子を見るのが安全です。

修理跡を目立たなくする仕上げのコツ

・接着剤の色の選択:

花瓶の色に近い透明、または着色された接着剤を選ぶと、修理跡が目立ちにくくなります。

・はみ出した接着剤の処理:

硬化前に濡れた布や綿棒で丁寧に拭き取るのが最も効果的です。硬化後であれば、デザインナイフやカッターナイフの刃先を使って、慎重に削り取ります。力を入れすぎると、周囲を傷つける可能性があるので注意が必要です。

・サンドペーパーでの研磨:

接着剤やパテの盛り上がりがある場合は、目の細かいサンドペーパー(400番~800番程度)で優しく研磨し、表面を滑らかにします。研磨しすぎると花瓶の質感を損ねるため、様子を見ながら行いましょう。

・着色とコーティング:

着色: 花瓶の色に合わせてアクリル絵の具などで着色することで、修理跡をより目立たなくすることができます。絵の具を少量ずつ混ぜて、花瓶の色に近づけるのがコツです。

クリアコート: 着色後、ツヤ出しや保護のために、透明なニスやクリアラッカーなどを塗布することで、より自然な仕上がりになります。耐水性のあるものを選ぶと良いでしょう。

・金継ぎの利用:

修理跡を隠すのではなく、あえてデザインとして見せる金継ぎは、日本の伝統的な美的感覚を取り入れた美しい修復方法です。修理跡をポジティブに捉える選択肢として検討するのも良いでしょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

花瓶の修理をプロに依頼する場合

自分で修理するのが難しいと感じたり、より完璧な仕上がりを求める場合は、プロの業者に依頼することを検討しましょう。

どんな業者に依頼できる?

花瓶の修理を専門とする業者はいくつか種類があります。

・陶磁器修理・修復専門店:

陶器や磁器の専門的な知識と技術を持つ業者です。美術品や骨董品など、価値の高い花瓶の修理に特に適しています。金継ぎ専門の工房もここに含まれます。

・ガラス修理専門店:

ガラス製の花瓶の場合、ガラス専門の修理業者に依頼するのが適しています。特殊な溶接技術などを持つ場合があります。

・家具・インテリア修理店:

幅広い素材の修理に対応している場合があります。陶器やガラスの修理も行っているか確認が必要です。

・金継ぎ専門工房:

金継ぎによる修復を専門に行っている工房です。美しい金継ぎで花瓶を蘇らせたい場合に最適です。

・オンラインの修理サービス:

最近では、破損した品物を送って修理してもらうオンラインサービスも増えています。手軽に依頼できる反面、実物を見てもらえないため、事前に詳細な写真などを送って見積もりを取ることが重要です。

業者の選び方のポイント

大切な花瓶を預ける業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目しましょう。

1.専門性:

依頼する花瓶の素材(陶器、磁器、ガラスなど)や修理内容に特化した専門業者を選びましょう。特に美術品や骨董品の場合は、その分野に精通した修復師がいるかを確認することが重要です。

2.実績と経験:

過去の修理実績や経験が豊富かを確認しましょう。ウェブサイトで修理事例が掲載されているか、問い合わせて確認すると良いでしょう。

3.見積もりの明確さ:

修理内容、費用、期間について、詳細かつ明確な見積もりを提示してくれるかを確認しましょう。追加料金が発生する可能性についても事前に確認しておくべきです。

4.修理方法の説明:

どのような方法で修理を行うのか、仕上がりはどうなるのかを丁寧に説明してくれる業者を選びましょう。疑問点があれば遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求めましょう。

5.保証・アフターサービス:

修理後の保証やアフターサービスがあるか確認しましょう。万が一、修理箇所に不具合が生じた場合に再修理が可能かなど、確認しておくと安心です。

6.コミュニケーション:

依頼主の要望をしっかりと聞き、適切なアドバイスをくれるなど、信頼できるコミュニケーションが取れる業者を選ぶことが大切です。

7.口コミや評判:

実際にその業者を利用した人の口コミや評判を参考にしましょう。インターネットのレビューサイトやSNSなどで情報を集めることができます。

8.実物査定の有無:

可能であれば、実際に花瓶を業者に見てもらい、直接査定してもらうのがベストです。写真だけでは判断できない細かな破損や状態を正確に把握してもらえます。

修理を依頼する際の流れ

一般的な修理依頼の流れは以下のようになります。

1.問い合わせ・相談:

破損した花瓶の状態を伝え、修理が可能か、おおよその費用などを問い合わせます。写真などを送るとスムーズです。

2.見積もり:

業者から修理内容、費用、期間などの見積もりが提示されます。

3.花瓶の送付または持ち込み:

見積もりに納得できれば、花瓶を業者に送付するか、直接持ち込みます。梱包は厳重に行い、破損が悪化しないように注意しましょう。

4.修理作業:

専門の職人が修理作業を行います。

5.修理完了・支払い:

修理が完了したら、業者から連絡が入ります。修理内容を確認し、問題なければ費用を支払います。

6.花瓶の返却:

修理された花瓶が返却されます。

注意点:

修理費用は、花瓶の破損状態、材質、修理方法、業者の専門性によって大きく異なります。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お気に入りの花瓶を長く使うための注意点

大切な花瓶を長く愛用するためには、日頃の取り扱いにも注意が必要です。

破損を防ぐための日常の取り扱い

・安定した場所に置く:

地震や衝撃で倒れないよう、安定した平らな場所に置きましょう。特に重心の高い花瓶は注意が必要です。

・子供やペットの届かない場所へ:

小さな子供やペットがいる家庭では、手が届かない、倒される心配のない場所に置くようにしましょう。

・急激な温度変化を避ける:

陶器やガラスは急激な温度変化に弱いです。熱いものを入れたり、寒い場所に置いてから急に暖かい場所に移したりすると、ひび割れの原因になることがあります。

・洗う際の注意:

洗う際は、硬いブラシや研磨剤入りの洗剤は避け、柔らかいスポンジで優しく洗いましょう。割れやすい口元や底の部分は特に慎重に扱います。

・収納時の工夫:

収納する際は、他のものとぶつからないように個別に入れるか、緩衝材で包むなどして保護しましょう。

万が一破損してしまった時の応急処置

・安全確保:

破片が飛び散っている場合は、まず軍手などを着用して、安全を確保しましょう。素手で触ると怪我をする可能性があります。

・破片の回収:

可能な限り、すべての破片を丁寧に回収します。小さな破片も見逃さないように注意しましょう。破片が揃っているほど、きれいに修理できます。

・保管:

回収した破片は、ジッパー付きの袋や箱に入れ、さらに緩衝材で包むなどして、これ以上破損が進まないように安全に保管しましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まとめ

大切な陶器の花瓶が割れてしまっても、諦める必要はありません。小さな破損であれば自分で修理することも可能ですし、プロの技術に頼れば、ほとんどの破損は美しく修復できます。

この記事で紹介した自分でできる修理方法や業者の選び方を参考に、あなたの花瓶に合った最適な方法を見つけて、もう一度美しい花々を飾れるようにしてあげてください。修復された花瓶は、破損の歴史を物語る唯一無二の存在として、これまで以上にあなたの生活に彩りを与えてくれることでしょう。

ご自身の花瓶の状態に合わせて、DIYでの挑戦か、プロへの依頼か、じっくりと検討してみてくださいね。

花瓶修理ならレストーレへ

「レストーレ」は株式会社M&Iが運営する修復専門店です。2006年創業で東京都世田谷区のウルトラマン商店街に店舗を構えており、日本全国から多数のご依頼を頂戴しております。

単に修理の技術だけでなくお客様のお品への想いを受け止めて作業することを重視しています。近年ではTBS「back stage」や「冒険少年」、日本テレビの「news every」や「ヒルナンデス」でもその高い技術が紹介されました。

それぞれのお客様のご要望に適したサービスを提案しており、お品への保険やお品の安全な保管、配送時の梱包の工夫、お品物への保証などサービスの充実に力を入れています。

レストーレで実際に手がけた花瓶の修理例

ご自身で修理をされる方へ金継ぎキットの紹介

最近では、初心者の方でも手軽に金継ぎに挑戦できるキットが販売されています。

キットには、必要な材料や道具が揃っているので、便利です。

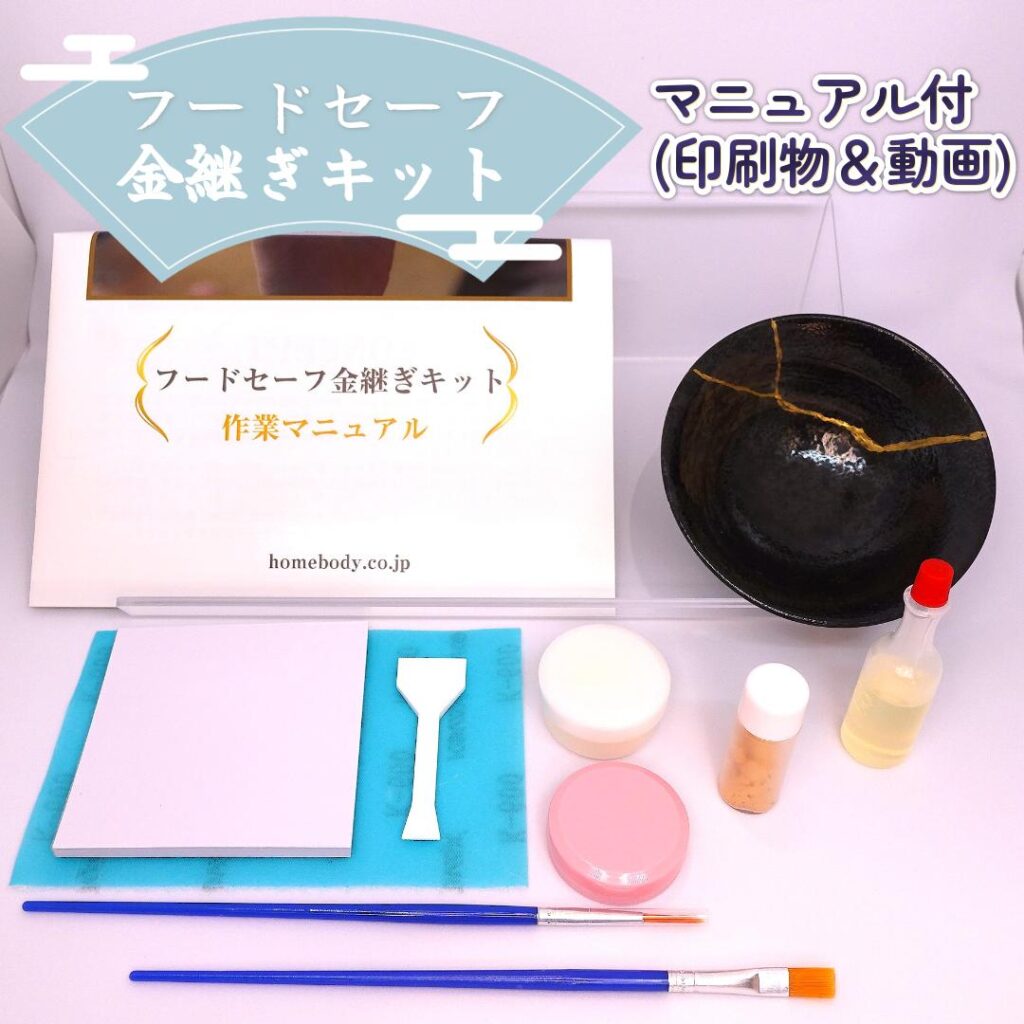

【オススメの金継ぎキット】

初心者が扱いやすく、食器に使用しても安全な材料で構成されている以下のキットをご紹介します。

フードセーフ金継ぎキット (HOMEBODY)

主な特徴は、短時間で金継ぎが完了できるように合成樹脂を使う点にあるのですが、使用する合成樹脂はすべて食品衛生基準をクリアした材料を使用しているという点が他の金継ぎキットより優れていると言えます。初心者でも安心して食器に使用できます。扱いが簡単で、短期間での修復が可能です。作業動画も付属しており、初めての方におすすめです。