あなたの大切なポーセリン、簡単DIY修理ガイド

透き通るような白い肌と、繊細で美しい絵付け。ヨーロッパの名窯が生み出した「ポーセリン」は、単なる食器やインテリアという言葉では表せない、芸術品のような存在です。お気に入りのカップで紅茶を飲むひととき、大切な人から譲り受けたリヤドロの人形を眺める時間。それは、日々の暮らしに彩りと豊かさを与えてくれる特別な瞬間ではないでしょうか。

しかし、そんな大切なポーセリンが、ふとした瞬間に「カケてしまった」「割れてしまった」という経験はありませんか?お気に入りの食器やアンティークの置物であればあるほど、そのショックは計り知れません。「もう元には戻らない…」と諦めて、戸棚の奥にしまい込んでしまう方も多いかもしれません。

でも、諦めるのはまだ早いです。実は、その破損、ご自身の手で美しく蘇らせることができるかもしれません。この記事では、大切なポーセリンを自分で修理(リペア)するための、初心者向けの簡単DIYガイドをお届けします。破損の度合いを見極めるポイントから、具体的な修理の手順、そして自分での修理が難しい場合のプロの修理業者選びまで、あなたの「どうしよう」を「やってみよう」に変える情報を網羅しました。

この記事を読めば、あなたの大切なポーセリンともう一度向き合い、長く愛用していくための知識と技術が身につくはずです。さあ、一緒にあなただけの宝物を蘇らせる旅を始めましょう。

ポーセリンとは?磁器との違いや魅力に迫る

修理を始める前に、まずは私たちを魅了する「ポーセリン」そのものについて理解を深めましょう。その正体を知ることで、より愛情を持って、そして適切に修理に取り組むことができます。

ポーセリンの定義と歴史

「ポーセリン(Porcelain)」とは、日本語で「磁器」を指す言葉です。つまり、私たちが普段「磁器」と呼んでいるものと「ポーセリン」は、基本的には同じものを指します。ではなぜわざわざ「ポーセリン」と呼ぶのでしょうか。そこには、歴史的な背景と、特有のニュアンスが込められています。

ポーセリンの起源は7世紀頃の中国に遡ります。白い土(カオリン)を主原料とし、ガラス質の長石などを混ぜて1300度以上の高温で焼き締めることで作られます。この製法により、石のように硬く、吸水性がほとんどなく、光を透かすほどの薄さと白さが実現されました。

この神秘的な白い焼き物は、シルクロードを経てイスラム世界へ、そして大航海時代にはヨーロッパへと渡り、王侯貴族たちを熱狂させます。当時のヨーロッパでは「白い金」とまで呼ばれ、その製法は国家機密とされるほどでした。18世紀初頭、ドイツのマイセン窯がヨーロッパで初めて硬質磁器の製造に成功。これを皮切りに、ロイヤルコペンハーゲン(デンマーク)やセーヴル(フランス)など、ヨーロッパ各地に名窯が誕生し、独自の発展を遂げていきました。

私たちが「ポーセリン」と呼ぶとき、そこにはこうしたヨーロッパの歴史や文化、そしてマイセンやリヤドロといった高級洋食器・磁器人形が持つ、洗練された芸術的な響きが含まれているのです。日本の「HASAMI(波佐見焼)」なども同じ磁器ですが、「ポーセリン」と聞くと、少し特別な響きを感じませんか?それが、この言葉の持つ魅力と言えるでしょう。

有名なポーセリンブランド(マイセン、リヤドロなど)

世界には、数多くの有名なポーセリンブランドが存在します。それぞれが独自の歴史と技術を持ち、多くの人々を魅了し続けています。ここでは、その中でも特に代表的なブランドをいくつかご紹介します。ご自身がお持ちのポーセリンがどのブランドのものかを知ることで、その価値や背景への理解が深まります。

- マイセン(MEISSEN)/ ドイツ

ヨーロッパで初めて硬質磁器を生み出した、300年以上の歴史を誇る名窯。交差する2本の剣の「ブルーオニオン」はあまりにも有名です。一点一点が熟練の職人による手描きで、その技術と芸術性の高さから、食器の枠を超えた美術品として高い価格で取引されています。 - リヤドロ(LLADRÓ)/ スペイン

優しく柔らかな色彩と、繊細で表情豊かなポーセリンアート(磁器人形)で世界的に知られるブランドです。花や動物、愛情あふれる人々の姿をテーマにした作品は、インテリアとして、また贈り物としても絶大な人気を誇ります。その独特のパステルカラーは、特別な調合と焼成技術によって生み出されています。 - ロイヤルコペンハーゲン(ROYAL COPENHAGEN)/ デンマーク

デンマーク王室御用達の名窯。ブランドの象徴である「フローラダニカ」や、日本の影響を受けたブルー&ホワイトの「ブルーフルーテッド」シリーズが有名です。手描きの温かみと、洗練されたデザインが共存するスタイルは、長年にわたり世界中で愛されています。

これらのブランド品は、単に価格が高いだけでなく、その背景にある歴史や職人の技術といった無形の価値を持っています。だからこそ、破損してしまった時のショックは大きいのですが、適切な修理を施すことで、その価値を未来へと繋いでいくことができるのです。

ポーセリンが破損!修理を諦める前に知っておきたいこと

大切なポーセリンが破損してしまった時、頭に浮かぶのは「自分で修理できる?」「それともプロに頼むべき?」という疑問でしょう。この判断を誤ると、かえって状態を悪化させてしまう可能性もあります。ここでは、修理を始める前に知っておくべき判断のポイントと、費用の相場について解説します。

自分で修理できる?プロに依頼する?判断のポイント

破損の状態によって、DIYで対応できるケースと、専門の修理業者に依頼すべきケースに分かれます。以下のポイントを参考に、冷静に判断しましょう。

【自分で修理(DIY)できる可能性が高いケース】

- 単純な欠け(チップ): カップの縁が小さく欠けた、お皿のフチが少しだけ剥がれたなど。

- 2~3個の大きなパーツへの破断: スパッと綺麗に2つに割れたなど、破片が少なく、断面が比較的きれいな場合。

- 日常使いの食器: アンティーク的な価値や市場価格がそれほど高くない、普段使いの食器。

【プロの修理業者に依頼すべきケース】

- 粉々に破損: 細かい破片が多数出てしまい、パズルのように組み合わせるのが困難な場合。

- パーツの欠損: 割れた際に、一部の破片がなくなってしまった場合。プロは欠損部分を再生する技術を持っています。

- 複雑なひび割れ: 割れてはいないものの、全体に細かいひび(貫入とは異なるダメージ)が入ってしまった場合。

- マイセンやアンティーク品などの高価なポーセリン: 下手に手を加えると、美術的・金銭的価値を大きく損なう可能性があります。

- リヤドロ人形の指先など、繊細な部分の破損: 高度な造形技術と色彩感覚が必要な修復。

- 完璧な仕上がりを求める場合: 修理跡をほとんど分からなくしたい、新品同様の強度を取り戻したい場合。

お気に入りのポーセリンであればあるほど、自分で修理したいという気持ちが湧くかもしれませんが、一度立ち止まって「そのポーセリンにとって最善の方法は何か」を考えることが重要です。特に、アンティーク品や限定品は、修理の仕方一つで価値が大きく変動することを覚えておきましょう。

修理に必要な費用相場

修理にかかる費用は、DIYで行うか、プロに依頼するかで大きく異なります。

- DIYで修理する場合の費用

500円~3,000円程度

主な費用は、接着剤やエポキシパテ、塗料などの材料費です。最近はホームセンターや模型店、100円ショップなどでも修理に適した材料が手に入ります。最初に道具を揃える必要がありますが、一度揃えてしまえば、他の食器が破損した際にも応用できます。 - プロに依頼する場合の費用

5,000円~数十万円

費用は破損状況やポーセリンの価値、依頼する業者によって大きく変動します。- 小さな欠け(数ミリ): 5,000円~10,000円程度

- 2つに割れたカップの接着: 10,000円~20,000円程度

- 欠損パーツの再生や複雑な修理: 30,000円以上~

- マイセンやリヤドロなどの高級品: 見積もり次第(場合によっては10万円を超えることも)

プロへの依頼は高額になることもありますが、その分、仕上がりの美しさと強度は確かなものです。欠損したパーツを違和感なく再生したり、色や質感を完璧に再現したりする技術はプロならではです。まずは複数の業者から見積もりを取り、修理内容と価格を比較検討することをおすすめします。

【初心者向け】簡単DIY!ポーセリン修理の手順

ここでは、比較的簡単な「欠け」や「2つに割れた」状態を想定した、初心者向けのDIY修理手順を詳しく解説します。作業を始める前に、必ず換気の良い場所を確保し、必要であれば手袋やマスクを着用してください。

準備するものリスト(接着剤、パテ、絵の具など)

まずは修理に必要な道具を揃えましょう。これらはホームセンターや模型用品店、大きな文具店などで購入できます。

- 洗浄・乾燥用具

- 中性洗剤とスポンジ

- 乾いた柔らかい布

- 無水エタノール(油分除去用)

- 綿棒

- 接着用具

- エポキシ系接着剤(2液混合タイプ): 強度が高く、硬化時間が選べるためおすすめ。特に「5分硬化型」や「30分硬化型」などが使いやすいでしょう。※食器として再度使用する場合は、必ず「食品衛生法適合」の製品を選んでください。

- つまようじ、またはヘラ(接着剤を塗る用)

- マスキングテープ(破片を固定する用)

- 欠けの充填用具

- エポキシパテ: 粘土状で、欠けた部分を埋めるのに使用します。こちらも硬化時間が様々なタイプがあります。

- カッターナイフ、デザインナイフ

- 耐水性の紙やすり(#400, #800, #1200など目の細かさが違うものを数種類)

- 着色・仕上げ用具

- アクリル絵の具: 乾燥が速く、耐水性があるため適しています。白、黒、黄、赤、青の基本色があれば、ほとんどの色は作れます。

- 細い筆

- パレット(絵の具を混ぜる用)

- 水性ウレタンニス(クリア):仕上げの保護と艶出し用。こちらも食品衛生法適合のものを選ぶとより安全です。

ステップ1:破片の洗浄と乾燥

修理の仕上がりは、この下準備で決まると言っても過言ではありません。接着面に油分や汚れが残っていると、接着剤がうまくつかず、強度が著しく低下します。

- 洗浄: 割れた破片を、中性洗剤と柔らかいスポンジで優しく洗います。この時、破片で手を切らないように十分注意してください。細かい部分は歯ブラシなどを使うと良いでしょう。

- すすぎと乾燥: 洗剤が残らないようによくすすぎ、乾いた柔らかい布で水気を拭き取ります。その後、完全に乾くまで半日~1日ほど自然乾燥させます。ドライヤーの温風を当てて乾燥を早めることも可能ですが、熱しすぎないように注意してください。

- 脱脂: 接着する直前に、綿棒に無水エタノールを含ませ、接着断面を丁寧に拭きます。これにより、目に見えない油分や手の皮脂が除去され、接着力が最大限に高まります。

ステップ2:接着剤を使った丁寧な接着

いよいよ接着作業です。焦らず、丁寧に行いましょう。

- 仮組み: 接着剤をつける前に、破片がぴったりと合うか「仮組み」をします。どのパーツがどこにつくのか、最終的な形をしっかり確認しておきましょう。

- 接着剤の混合: エポキシ系接着剤の主剤と硬化剤を、説明書の指示通りに1:1の割合でパレットなどに出し、色が均一になるまで素早く混ぜ合わせます。

- 塗布: つまようじやヘラの先に混ぜ合わせた接着剤を少量取り、破片の片方の断面に薄く均一に塗ります。塗りすぎると、接着した際にはみ出してしまい、後の処理が大変になるので注意してください。

- 圧着と固定: 接着剤を塗った破片を、もう一方の破片とゆっくりと合わせ、強く圧着します。ズレないように位置を微調整し、正しい位置で合わさったら、マスキングテープで数か所を固定します。はみ出した接着剤は、硬化する前に無水エタノールを染み込ませた綿棒で拭き取っておくと、仕上がりがきれいになります。

- 硬化: 接着剤のパッケージに記載されている硬化時間(完全に強度が出るまでの時間)を守り、動かさないように静置します。最低でも24時間は触らないようにしましょう。

ステップ3:パテを使った欠けや穴の充填

接着が完了したら、次は小さな欠けや、接着しても埋まらなかったわずかな隙間をパテで埋めていきます。

- パテの混合: エポキシパテも2つの素材を混ぜて使います。必要な分だけカッターで切り取り、色が均一になるまで指でよくこねます。

- 充填: こねたパテを、欠けた部分や隙間に少し多めに盛り付けるようにして押し込みます。

- 成形: パテが硬化し始める前に、ヘラや指(水で濡らすと作業しやすい)を使って、元の食器の形に合うようになめらかに成形します。この段階で、できるだけ元の形に近づけておくと、後の研磨作業が楽になります。

- 硬化: パテが完全に硬化するまで、説明書の指示に従って待ちます。

- 研磨: 硬化したパテを、紙やすりで削って形を整えます。まずは目の粗い(#400程度)やすりで大まかな形を作り、徐々に目の細かい(#800→#1200)やすりで表面を滑らかにしていきます。指で触ってみて、元の部分との段差が感じられなくなるまで丁寧に研磨しましょう。

ステップ4:着色と仕上げ(アクリル絵の具など)

最後の工程は、修復箇所を目立たなくするための着色です。最も技術が問われる部分ですが、楽しみながら挑戦してみましょう。

- 色作り: パレットの上でアクリル絵の具を混ぜ、修復したいポーセリンの色を作ります。白をベースに、黄色や黒をほんの少しずつ混ぜて、根気よく色を近づけていきます。作った色は、乾くと少し濃くなる傾向があるので、不要な紙などに塗って乾いた後の色を確認しながら調整するのがコツです。

- 着色: 細い筆を使い、研磨したパテの部分に薄く色を塗っていきます。一度に厚塗りせず、「薄く塗って乾かす」を数回繰り返すことで、ムラなく自然な仕上がりになります。絵柄がある場合は、その模様を描き足すことにも挑戦してみましょう。

- 仕上げ(コーティング): 着色が完了し、絵の具が完全に乾いたら、上から水性ウレタンニス(クリア)を塗って保護膜を作ります。これにより、塗装が剥がれるのを防ぎ、艶を出すことができます。艶あり、半艶、艶消しなど種類があるので、元の食器の質感に合わせて選びましょう。ニスも薄く塗り重ねるのが基本です。

これで、あなたの手によるポーセリンの修復は完了です。時間はかかりますが、完成した時の喜びは格別です。

DIY修理で注意すべきポイントと失敗しないためのコツ

DIY修理は魅力的ですが、いくつか重要な注意点があります。特に安全性に関わることや、大切なポーセリンの価値を損なわないためのポイントを解説します。

食品が直接触れる食器の修理について(金継ぎとの違い)

最も重要な注意点です。 カップの飲み口や、お皿の食べ物を乗せる面など、食品や口が直接触れる部分の修理には、必ず「食品衛生法適合」と明記された接着剤や塗料を使用してください。

通常の接着剤や塗料には、人体に有害な化学物質が含まれている可能性があります。安全性が確認されていない材料で修理した食器を、飲食に使うことは絶対に避けてください。たとえ修理箇所が小さくても、成分が溶け出すリスクがあります。

日本の伝統的な修復技法に「金継ぎ」があります。金継ぎは、漆(うるし)という天然の接着剤を使い、金や銀の粉で装飾する技法です。正しく施された金継ぎは、漆が完全に硬化すれば、食器として安全に使用できます。しかし、最近では「簡易金継ぎキット」として、漆の代わりに合成接着剤を使用するものも市販されています。これらのキットを使用する場合も、食品衛生法への適合性を必ず確認してください。DIYでの修理は、あくまで装飾品や、食品が直接触れない部分(カップの取っ手、皿の裏側など)への使用を基本と考えるのが安全です。

アンティークや高価なポーセリンの取り扱い

前述の通り、マイセンのアンティーク品や、作家物の一点物など、美術的・資産的価値が高いポーセリンのDIY修理は、基本的にはおすすめできません。

不適切な修理は、その品の価値をゼロにしてしまう可能性があります。例えば、オリジナルの絵付けの上に合成塗料を塗ってしまったり、不自然な接着剤のはみ出しが残ってしまったりすると、プロの目から見れば修復不可能なダメージと判断されることもあります。価値のある品、思い出の深い品は、迷わず専門の修理業者に相談しましょう。

作業を始める前の心構え

DIY修理を成功させるコツは「焦らないこと」です。

- 時間を確保する: 硬化時間など、待つ時間も作業の一部です。急いで次の工程に進むと、強度が不足したり、仕上がりが汚くなったりします。休日のまとまった時間など、心に余裕を持って取り組みましょう。

- 練習してみる: もし不安であれば、不要になった陶器のコップなどで一度練習してみるのも良い方法です。接着剤やパテの扱いに慣れることができます。

- 完璧を目指しすぎない: プロではないのですから、多少の修理跡が残るのは当然です。それもまた、自分で修理した「味」であり、新しい物語の始まりと捉えましょう。大切なのは、壊れたまま放置するのではなく、再び命を吹き込もうとしたその気持ちです。

自分での修理が難しい場合は?信頼できるプロの修理業者

DIYでの修理が難しいと判断した場合や、完璧な仕上がりを求める場合は、プロの修理業者に依頼するのが最善の選択です。

プロに依頼するメリット

プロの修理業者に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

- 仕上がりの美しさ: 長年の経験と専門的な技術、道具により、修理箇所がほとんど分からないレベルまで修復することが可能です。

- 高い強度と耐久性: 見た目だけでなく、食器としての実用性も考慮した修理を行ってくれます。

- 欠損パーツの再生: 無くなってしまった破片も、元の形や色、質感を再現して作ってもらえます。これはプロならではの技術です。

- 価値の維持: アンティーク品などの価値を損なわない、適切な方法で修理を行ってくれます。

- 安心感: 大切な品を安心して預けることができます。

修理業者の選び方と費用の目安

信頼できる修理業者を選ぶためには、いくつかのポイントがあります。

- 実績の確認: その業者のウェブサイトなどで、過去の修理実績(ビフォーアフターの写真など)を確認しましょう。特に、自分が持っているのと同じブランド(マイセン、リヤドロなど)や、似たような破損状況の修理例があると参考になります。

- 見積もりの明確さ: 修理を依頼する前に、必ず写真などを送って見積もりを取りましょう。料金体系が明確で、修理内容について丁寧に説明してくれる業者を選びましょう。

- 口コミや評判: インターネット上の口コミや評判も参考にしましょう。

- 専門分野: 「洋食器専門」「ポーセリンアート専門」など、得意な分野を掲げている業者もあります。自分の依頼したいものに合わせて選ぶと良いでしょう。

費用の目安は前述の通り、数千円から数十万円と幅がありますが、まずは複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討することが大切です。

おすすめの修理業者・相談先

特定の業者名を挙げることは避けますが、信頼できる業者を見つけるための探し方をご紹介します。

- インターネット検索: 「洋食器 修理 専門」「ポーセリン 修理 東京」「リヤドロ 修理 業者」などのキーワードで検索すると、多くの専門業者が見つかります。

- 百貨店: 高級洋食器を取り扱っている百貨店では、修理の相談窓口を設けている場合があります。提携している信頼できる業者を紹介してくれる可能性が高いです。

- 購入したお店: もし購入したお店が分かるのであれば、一度相談してみるのも良いでしょう。

まとめ

あなたの大切なポーセリン。それは、日々の生活に潤いを与えてくれるだけでなく、世代を超えて受け継がれていくかもしれない、かけがえのない宝物です。万が一破損してしまっても、すぐに諦める必要はありません。

簡単な破損であれば、この記事でご紹介したDIY修理に挑戦してみることで、より一層そのポーセリンへの愛着が深まるはずです。自分で手をかけた食器でいただく一杯のコーヒーは、きっと格別な味がすることでしょう。

そして、もし自分での修理が難しいと感じたら、そこにはあなたのポーセリンを美しく蘇らせてくれるプロの技術があります。大切なのは、破損の状態を正しく見極め、そのポーセリンにとって最適な方法を選択することです。

この記事が、あなたの「お気に入り」を再び輝かせるための一助となれば幸いです。さあ、戸棚の奥で眠っているポーセリンに、もう一度光を当ててあげませんか?

ポーセリン修復ならレストーレへ

「レストーレ」は株式会社M&Iが運営する修復専門店です。2006年創業で東京都世田谷区のウルトラマン商店街に店舗を構えており、日本全国から多数のご依頼を頂戴しております。

単に修理の技術だけでなくお客様のお品への想いを受け止めて作業することを重視しています。近年ではTBS「back stage」や「冒険少年」、日本テレビの「news every」や「ヒルナンデス」でもその高い技術が紹介されました。

それぞれのお客様のご要望に適したサービスを提案しており、お品への保険やお品の安全な保管、配送時の梱包の工夫、お品物への保証などサービスの充実に力を入れています。

レストーレで実際に手がけたポーセリンの修理例

マイセンカップの金継ぎ修理

リヤドロ人形の修理

ご自身で修理をされる方へ金継ぎキットの紹介

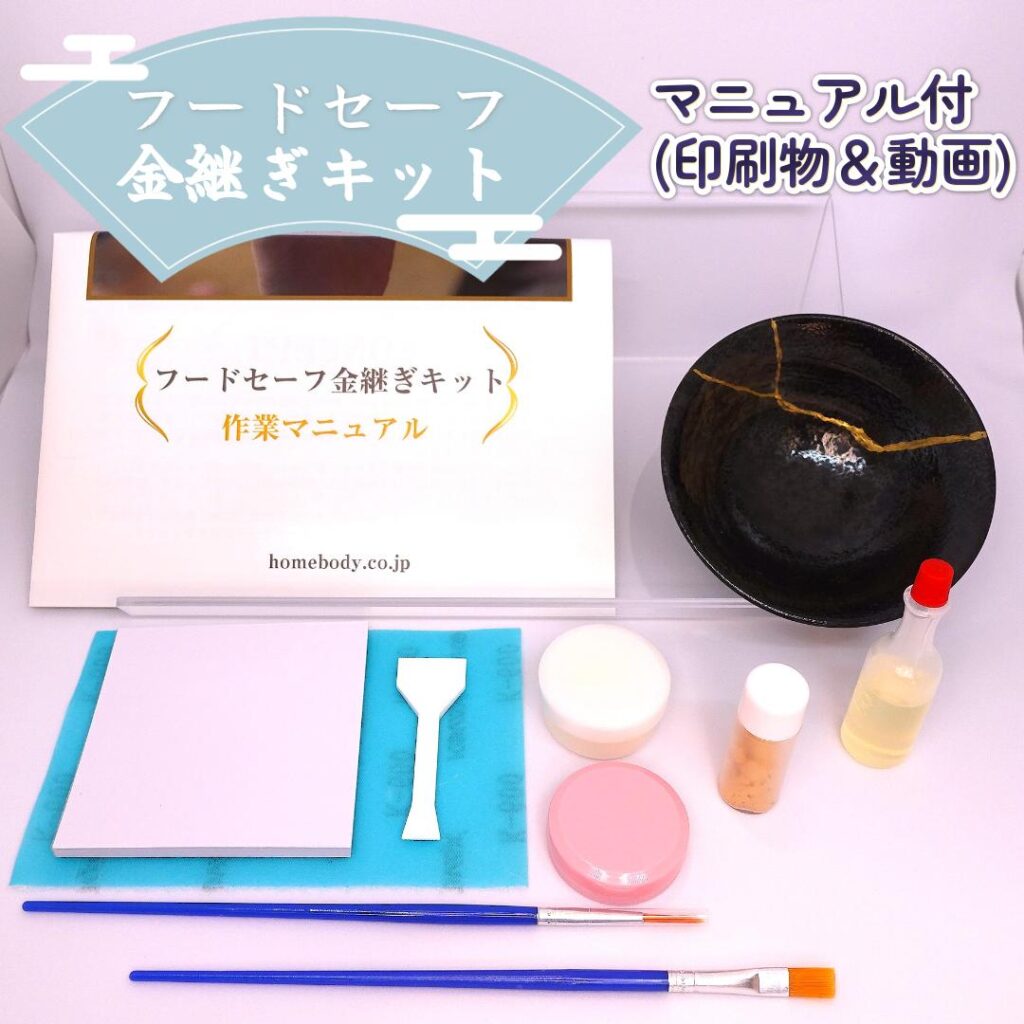

最近では、初心者の方でも手軽に金継ぎに挑戦できるキットが販売されています。

キットには、必要な材料や道具が揃っているので、便利です。

【オススメの金継ぎキット】

初心者が扱いやすく、食器に使用しても安全な材料で構成されている以下のキットをご紹介します。

フードセーフ金継ぎキット (HOMEBODY)

主な特徴は、短時間で金継ぎが完了できるように合成樹脂を使う点にあるのですが、使用する合成樹脂はすべて食品衛生基準をクリアした材料を使用しているという点が他の金継ぎキットより優れていると言えます。初心者でも安心して食器に使用できます。扱いが簡単で、短期間での修復が可能です。作業動画も付属しており、初めての方におすすめです。